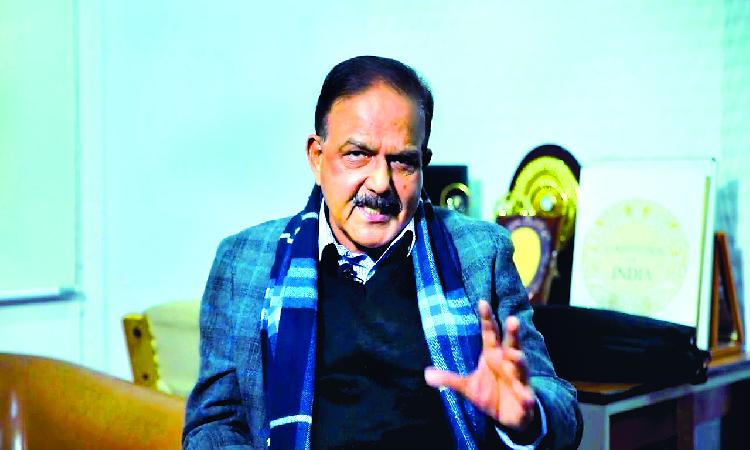

सवाल जवाब

आर्थिक विपन्न्ता बनाम बौद्धिक विपन्नता

प्रियदर्शन, वरिष्ठ पत्रकार

किताबों की दुनिया और मायूस करने वाली है. बस गिने-चुने प्रकाशक गिने-चुने लेखकों को रॉयल्टी देते हैं जो अमूमन इतनी कम होती है कि उसे दिखाते शर्म आए.

- मैं 1993 में दिल्ली आया था. स्वतंत्र पत्रकारिता किया करता था. नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनसत्ता में खूब लिखा करता था. इनके अलावा आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य और आकाशवाणी के लिए भी लगातार कुछ करता था. तब दिल्ली के अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के मुख्य आलेख का पारिश्रमिक 1500 रुपए होता था. मैं अपने साथ आए और अड़तीस सौ रुपए महीने की नौकरी कर रहे दोस्त के सामने शेखी बघारता कि तुम महीने भर में जो कमाते हो, मैं तीन लेख लिखकर कमा लेता हूं.

- उन दिनों मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध का आधे किलो का पैकेट पांच रुपए में आता था, दिल्ली के पांडव नगर में छत सहित दो कमरों का मकान दो हजार रूपए किराये पर मिल जाता था, दिल्ली की बसों में अधिकतम नियमित टिकट तीन रुपए का होता था. मयूर विहार में एक परिचित ने उन्हीं दिनों छह लाख में एक फ्लैट खरीदा था.

- आज इन सबके दाम सात से दस गुना बढ़ गए हैं, संपत्ति का दाम पच्चीस गुना बढ़ चुका है, लेकिन अखबारों के लेखों का पारिश्रमिक वहीं पड़ा हुआ है - जनसत्ता में कम हो चुका है, नभाटा और हिंदुस्तान में संभवत: तीन हजार है और बाकी जगहों पर और कम. कुछ पोर्टल शायद एक हजार से दो हजार देते हैं.

- कहने का मतलब यह कि हिंदी में सिर्फ लेखन करके जीना लगातार दुरूह होता गया है. पारिश्रमिक ही नहीं पुरस्कारों का मोल भी घटा है. साठ के दशक में जो एक लाख का पुरस्कार था, वह ज्ञानपीठ अब पंद्रह लाख का है, लेकिन मुद्रास्फीति का हिसाब लगाएं तो इसे कम से कम एक करोड़ का होना चाहिए था.

- 1995 में स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए ही मैंने शादी की थी. यह सवाल सबको मथता था कि लड़का कमाता क्या है. उस साल जुलाई से सितम्बर तक का खर्च हमने लिखा था- वह तैंतीस हजार से ऊपर का था- यानी औसतन ग्यारह हजार रुपए महीना - जाहिर है, कमाया था, इसलिए खर्च कर पाया था. तब के ग्यारह हजार आज के एक लाख के बराबर होंगे, लेकिन आज के हिसाब से मुझे तीस हजार से ज्यादा नहीं मिलते.

- आज कोई युवा रचनात्मक ढंग से लिखते हुए फ्रीलांसिंग के सहारे जीने की सोचे तो हिंदी में वह संभव नहीं रह गया है. इस संकट का एक पक्ष आर्थिक है तो दूसरा पक्ष सामाजिक-सांस्कृतिक. वे जगहें लगातार घटी हैं जहां अच्छी वैचारिक सामग्री की जरूरत हो. ये खराब लेखों और खराब अनुवादों के दिन हैं. ज्यादातर अखबारों में ऐसे संपादक नहीं बचे जिनमें गंभीर और रचनात्मक सामग्री की समझ और कद्र हो.

- इसका एक और पक्ष है. हमारे युवा दिनों में हमें राजेन्द्र माथुर, प्रभाष जोशी, राजकिशोर आदि के लेख लगातार अखबारों में छपते थे. इनसे बौद्धिक दृष्टि भी मिलती है, संवेदनात्मक गहराई भी और शिल्प की समझ भी. इनका लिखा पढ़ कर हम सीखते और फिर लिखते थे. इनके साथ असहमति का भी मोल था. अब वैसा लेखन दुर्लभ है. फिर इन दिनों अखबारों और वेब पोर्टलों पर एक अदृश्य सेंसरशिप भी लागू है. आप मौजूदा सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ लिखेंगे तो बैन कर दिए जाएंगे. जबकि हमारी रचनात्मक मेधा का बड़ा हिस्सा सत्ता संस्कृति के प्रतिरोध से बनता है.

- किताबों की दुनिया और मायूस करने वाली है. बस गिने-चुने प्रकाशक गिने-चुने लेखकों को रॉयल्टी देते हैं जो अमूमन इतनी कम होती है कि उसे दिखाते शर्म आए. उल्टे ज्यादातर लेखक पैसे देकर किताब छपवाते हैं और फिर अपने खर्च पर लोकार्पण की व्यवस्था करते हैं. यह सिलसिला बाकी प्रचार तक भी जाता है और समीक्षा-सम्मान सबकी व्यवस्था लेखक को अपने लिए करनी पड़ती है.

- बेशक यूट्यूब एक नया जरिया बना है जिसने कई लेखकों-पत्रकारों को अपनी बात कहने का अवसर भी दिया है और पैसे भी दिए हैं. लेकिन यह स्पष्ट दिखता है कि यूट्यूब पर अतिवादी पक्षधरता ज्यादा चलती है. आप इस तरफ से बोलें या उस तरफ से- स्वतंत्र रूप से बोलना कुछ मुश्किल है. फिर अनिश्चितता वहां भी है. एक मित्र को जानता हूं जिन्होंने तीन यू ट्यूब चैनल शुरू किए, कई लोगों को नौकरी दी, लेकिन वक़्त बदला तो खुद नौकरी खोजते नजर आए.

- लेकिन कुल मिलाकर हिंदी का लेखक हफ़्ते में पांच और छह दिन रोजी रोटी के जुगाड़ में लगा रहता है और सातवें दिन लेखन की सोचता है. शोध और श्रम करने का समय उसके पास नहीं होता. उसकी आर्थिक विपन्नता उसकी बौद्धिक विपन्नता में बदलती जाती है.

Recent Posts

समाज के नायक

Latest breaking news and special reports